A estas alturas ya casi todo el mundo ha opinado sobre ChatGPT, sobre la inteligencia artificial y el futuro que nos espera en la creación de textos, por ejemplo en el ámbito académico o periodístico. Lo ha hecho gente que sabe más que yo en temas tecnológicos o sociales, así que no voy a entrar en un análisis general. Pero me ha llamado la atención que pocos han comentado las consecuencias sobre la traducción y el aprendizaje de idiomas, a pesar de que a mí me parece que es un asunto en el que estas herramientas van a causar una revolución. No solo en las maneras de aprender lenguas, sino en el hecho mismo de que tal aprendizaje sea incluso necesario.

Mucha gente, entre ellos yo mismo, ha mostrado su fascinación por los resultados de la redacción de textos, la creatividad que ChatGPT muestra, las capacidades en el desarrollo de narraciones. Pero entre los autores escritores no he visto alusiones a algo más profundo: que la IA no escribe textos en español, sino que traduce al español (ahora preciso este tema). Y que lo hace de forma perfecta.

Creo que la mayoría de los comentaristas sobre estas herramientas de charla no han incidido en este aspecto porque los hispanohablantes estamos tan acostumbrados a encontrar textos en nuestro idioma que no nos percatamos de lo raro que es que un robot creado en Estados Unidos se exprese de esta manera.

Sin embargo, yo sí me he fijado, porque el ChatGPT se expresa así de perfectamente cuando escribe ¡en esperanto!. Quizás no me debería extrañar que la inteligencia artificial sea capaz de escribir en una lengua también artificial, pero es que, como ya he escrito otras veces, el esperanto es una lengua muy normal, solo que minoritaria, y el que un instrumento como este sea capaz de expresarse de una manera tan fluida, sin que se note que lo hace una máquina, me tiene fascinado. En una entrada previa he escrito en esperanto sobre la experiencia, y si sabes la lengua puedes leer en ese enlace, incluyendo mi conclusión, que ya otros han expresado también, de que está muy bien que pidas información o creaciones, pero que no te fíes para nada de lo que te diga. Vamos, que ChatGPT también «alucina» en esperanto.

¿Pero traduce o crea directamente?

Bueno, para ser más exactos, el procedimiento de escritura en español parece ser mixto, es decir, es posible que se aprovechen textos en castellano, que parte del algoritmo emplee textos originales, o incluso que esté habiendo cierta evolución en este campo. Se lo he preguntado al propio ChatGPT, y esto es lo que me dice:

Hola, chatGPT. Quería saber cómo funcionas cuando escribes en español. ¿Escribes de forma original, o elaboras los textos primero en inglés y luego los traduces al español?

Hola! Soy ChatGPT y estoy entrenado para responder en varios idiomas, incluyendo el español. Cuando me haces una pregunta en español, utilizo una combinación de técnicas para generar una respuesta.

En algunos casos, puedo generar una respuesta directamente en español utilizando modelos de lenguaje entrenados específicamente en ese idioma. En otros casos, puedo utilizar modelos de traducción automática para traducir la pregunta del español al inglés, generar una respuesta en inglés y luego volver a traducir la respuesta al español.

En general, mi objetivo es proporcionar una respuesta precisa y útil a tu pregunta, independientemente del idioma en el que se haga la pregunta. Espero haber aclarado tus dudas y estaré encantado de ayudarte con cualquier otra pregunta que tengas.

Es decir, una parte importante de la redacción en castellano se hace traduciendo, cosa que me quedó claro ya desde mis primeros experimentos, cuando pedí a ChatGPT que me escribiera por ejemplo un haiku, y me encontré una perfecta explicación de lo que es esta forma poética, indicando el número de sílabas, pero luego me dio un ejemplo sin respetar lo que decía, es decir, el ejemplo mostraba versos con otra estructura; en cambio, si se lo preguntabas en inglés, sí te escribe un haiku como es debido. Lo mismo si le pides un soneto, o un poema rimado. Te lo hace en inglés, más o menos, pero no en castellano. O si le pides una regla mnemotécnica para aprender el número pi, en inglés te proporciona una de esas frases en que cada palabra tiene el número sucesivo de letras que la cifra correspondiente en pi, mientras que en castellano la frase incumple ese requisito. Lo he repetido ahora y este es el resultado actual:

¿Y si te pido un poema en español, podrías hacer que rimara en español y conservara la métrica de ese idioma?

¡Por supuesto! Como modelo de lenguaje, puedo intentar generar poemas en español que sigan ciertas métricas y ritmos para que rimen. Aunque a veces puede ser un poco difícil crear poesía que tenga un significado coherente y al mismo tiempo cumpla con las reglas de métrica y rima en español.

Sin embargo, hagamos un intento. ¿Tienes algún tema en mente? Si me das algunas palabras clave, podría crear un poema sobre ese tema.Escríbeme un romance sobre la soledad del traductor de textos históricos, con alusión a la necesidad de respetar posibles arcaísmos y el problema de cumplir los plazos del editor

Aquí te presento un intento de poema sobre la soledad del traductor de textos históricos, con alusión a la necesidad de respetar posibles arcaísmos y el problema de cumplir los plazos del editor:En la soledad del traductor,

lejos de la luz del sol,

se sumerge en su labor,

con la mente llena de afán.

Texto tras texto se suceden,

viejas historias que rescatar,

buscando arcaísmos perdidos,

que le hagan al lector vibrar.

Pero el tiempo apremia,

y el editor impone su ley,

exige que la tarea termine,

antes que llegue el anochecer.

La presión es inmensa,

el trabajo nunca cesa,

mientras se sumerge en el pasado,

y el presente parece un peso.

Con la vista cansada,

y la mente hecha un mar de dudas,

continúa el traductor su obra,

tratando de cumplir la encomienda.

En la soledad del traductor,

nada más queda que la pasión,

por la historia y la cultura,

que hacen grande la traducción.¿Esto lo has escrito directamente en español, o has utilizado sobre todo un texto previo en inglés?

Este poema lo he escrito directamente en español. Como modelo de lenguaje, tengo la capacidad de generar contenido original en varios idiomas, incluyendo el español. En este caso, he utilizado mis conocimientos lingüísticos y mi capacidad para identificar patrones y estructuras en español para crear el poema. No he utilizado ningún texto previo en inglés como referencia para crear este poema. Mi objetivo es generar una respuesta coherente y adecuada a la pregunta que se me formula, en este caso, un poema en español sobre la soledad del traductor de textos históricos.

Como tampoco me fío mucho del robotito, he aquí otra prueba:

Y si te pido una regla mnemotécnica para recordar el número pi, escribiendo una frase en que cada palabra tenga un número de letras correspondiente a la cifra de pi que ocupa ese lugar

¡Por supuesto! Aquí te presento una posible regla mnemotécnica para recordar los primeros diez dígitos del número pi, escribiendo una frase en que cada palabra tenga un número de letras correspondiente a la cifra de pi que ocupa ese lugar:

«Que fácil es recordar esto, tres punto uno cuatro uno cinco»

En esta frase, cada palabra tiene un número de letras que corresponde al dígito que ocupa su lugar en la secuencia de los primeros diez dígitos del número pi. Por ejemplo, «que» tiene tres letras, que corresponde al primer dígito de pi, «fácil» tiene cinco letras, que corresponde al segundo dígito, «es» tiene una letra, que corresponde al tercer dígito, y así sucesivamente. Espero que esta regla mnemotécnica te sea útil para recordar los primeros diez dígitos de pi.¿Me puedes hacer lo mismo en inglés?

¡Claro que sí! Aquí te presento una posible regla mnemotécnica para recordar los primeros diez dígitos del número pi en inglés, escribiendo una frase en que cada palabra tenga un número de letras correspondiente a la cifra de pi que ocupa ese lugar:

«How I wish I could calculate Pi, easily, today: 3.1415»

En esta frase, cada palabra tiene un número de letras que corresponde al dígito que ocupa su lugar en la secuencia de los primeros diez dígitos del número pi. Por ejemplo, «how» tiene tres letras, que corresponde al primer dígito de pi, «wish» tiene cuatro letras, que corresponde al segundo dígito, «I» tiene una letra, que corresponde al tercer dígito, y así sucesivamente. La última palabra «3.1415» es una forma adicional de recordar los dígitos de pi. Espero que esta regla mnemotécnica te sea útil para recordar los primeros diez dígitos de pi en inglés.

Como se ve, la «inteligencia» genera una regla perfecta en inglés, pero «alucina» en castellano (por si no te habías fijado, la regla no tiene ningún sentido y contradice su propia descripción).

Es decir, todo indica que ChatGPT lo que hace fundamentalmente en otros idiomas es traducir desde el inglés, aunque utilice corpus de la otra lengua para afinar el resultado.

El uso en la traducción

Pero lo que más puede llamar la atención es la enorme calidad del texto generado, si nos fijamos no en el contenido, sino en el lenguaje. Es decir, puede no saber contar las sílabas de un verso o las letras de una palabra, pero la frase en que describe el proceso ¿no es asombroso que pueda pasar por algo escrito por una persona nativa? Y, como decía, no solo en español, sino que el resultado es perfecto incluso en idiomas minoritarios como el esperanto o el gallego, que también he comprobado. Parece ser que traduce a más de 50 lenguas, aunque el número correcto no lo sabe ni él mismo, aunque la calidad sea casi perfecta en casi todas.

Ya en los últimos años los traductores habían alcanzado calidades muy altas. Hay que tener mucho cuidado, y de hecho a veces me llegan textos en esperanto de personas que quieren usarlos para webs, para relatos, subtítulos, etc, que han utilizado traductores automáticos, como por ejemplo Google Translate, y quieren comprobar la traducción o corregirlos, y constato que aún presentan muchos errores. Es decir, aún no lo recomiendo para una traducción formal, de calidad, pero yo mismo lo empleo en diversos proyectos (como, me consta, muchos traductores profesionales) para crear el primer borrador y ahorrar tiempo. Eso sí, en el sentido contrario, para saber de qué trata un texto, supongo que muchos han comprobado que es ya posible emplearlo incluso en lenguajes muy alejados.

Pero con ChatGPT creo que se ha dado un paso más. La traducción ya es muy buena. Yo lo he probado para corregir un texto que tenía en esta web, en inglés, donde había unos cuantos fallos, y la conclusión (confirmada por la evaluación de un compañero nativo) es que lo ha mejorado mucho. También en el caso del esperanto se nota una mejora sustancial, aunque, por supuesto, para usos formales aún sigo recomendando que el resultado final lo controle una persona experta, porque a veces inventa palabras, o falla en algunos detalles o contextos.

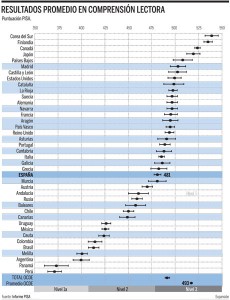

Todo ello me lleva a una reflexión: ¿cuánto queda para que la traducción sea perfecta, o casi perfecta, al nivel de un profesional? Mi impresión es que poquísimo, unos pocos años a lo sumo. En mi texto en esperanto contaba que hace unos años un amigo me comentaba que el papel del esperanto lo tomaría la traducción automática, y aunque entonces no le creí, creo que ahora estamos llegando a ese nivel. No solo por el esperanto, sino incluso el inglés como lingua franca va a perder el papel actual. ¿Quién necesitará pasar años aprendiendo gramática y vocabulario cuando una aplicación ligada a un traductor automático con inteligencia artificial va a proporcionar un resultado suficiente para las necesidades más básicas?

Cuando se habla de profesiones en peligro por los nuevos desarrollos de inteligencia artificial no suelo ver incluidos a los traductores o a los profesores de idiomas, pero, amigos, sois los próximos. Hasta los esperantistas vamos a tener que reconvertirnos.