El título de este artículo es lógicamente una obviedad, al menos en lo que respecta a los programas, los lenguajes operativos e incluso los códecs. Pero es que a Microsoft no le gustan ni siquiera los idiomas abiertos.

El contexto de mi comentario es su reacción al anuncio por parte de Google de que esta compañía va a cesar en su soporte al códec de vídeo mayoritario actualmente, el H.264, que está sometido parcialmente a patentes, para dar prioridad a un estándar abierto, el WebM. El movimiento ha sido muy polémico, con apoyo por parte de la mayoría de quienes favorecen estándares no propietarios, y críticas por quienes ven segundas intenciones por parte del buscador.

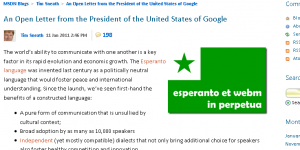

Una de las críticas más mordaces ha venido de parte de Microsoft, uno de los miembros del consorcio que favorecía el H.264. En un mensaje en el blog corporativo, Tim Sneath, que se presenta como “Senior Director of Windows and Web Evangelism” en Microsoft, ha escrito una especie de comunicado paródico, en el que haciéndose pasar por el “Presidente de los Estados Unidos de Google”, hace un llamamiento a sustituir el idioma inglés (cuya mención enlaza al artículo de la Wikipedia sobre el H.264), por el idioma internacional esperanto (enlazado a la página oficial del proyecto WebM) o incluso al klingon (asimilado a otro proyecto, Theora).  Se incluyen varias comparaciones entre el estándar abierto y el esperanto, que se ve descrito como una utopía fracasada, y contra el que se hacen diversas consideraciones despreciativas (y en la mayor parte de los casos inexactas, como que fue creado el siglo pasado, carece de contexto cultural, tiene dialectos o es hablado por diez mil personas). Incluso se ilustra el artículo con la bandera del esperanto, con una leyenda que, paradójicamente, está escrita en latín macarrónico.

Se incluyen varias comparaciones entre el estándar abierto y el esperanto, que se ve descrito como una utopía fracasada, y contra el que se hacen diversas consideraciones despreciativas (y en la mayor parte de los casos inexactas, como que fue creado el siglo pasado, carece de contexto cultural, tiene dialectos o es hablado por diez mil personas). Incluso se ilustra el artículo con la bandera del esperanto, con una leyenda que, paradójicamente, está escrita en latín macarrónico.

El artículo ha recibido mucha difusión en medios especializados. Los expertos que me lean podrán encontrar referencias en inglés en numerosos foros, y también en sitios más generalistas como Twitter. Hay amplias alusiones en páginas como Engadget, Cnet, Geek.com y otras webs especializadas.

Evidentemente, el artículo emplea el esperanto sólo como un recurso retórico, y no analiza la lengua como tal. Pero hay un fondo de verdad en la comparación, y no está mal que Microsoft lo reconozca. De hecho, esta paradoja se percibe mejor en los foros en otras lenguas (apenas he encontrado discusión sobre el tema en español, curiosamente). Por ejemplo, me comentan algunos compañeros que hay una viva discusión en el más importante foro ruso Habrahabr.ru, donde, por cierto, casi todas las opiniones son favorables al esperanto (un ejemplo: “Uf, y pensar que por un momento creí que era verdad. Y pensé, al diablo el inglés, voy a aprender esperanto y trabajaré en Google. Y me decepcioné cuando comprendí que se trataba de una parodia”)

Hay quien ha criticado el artículo en los comentarios del propio blog, diciendo que el inglés es gratuito, mientras que el códec actual no lo es. Sin embargo, cualquiera sabe que aunque a nadie le cobran por emplear el inglés, su aprendizaje cuesta un esfuerzo y un dinero que los nativos no tienen que invertir. En ese sentido, el esperanto es un medio abierto, y cualquier movimiento hacia el uso de programas o sistemas gratuitos puede ser comparado adecuadamente con la promoción y uso del esperanto. No es de extrañar en este sentido la gran cantidad de usuarios de sistemas como el Linux entre los esperantistas, y de que la comparación del esperanto como el Linux de los idiomas sea casi un lugar común. Incluso, como me apunta un amigo, el principal inconveniente que tiene el esperanto, y que dificulta su adopción como idioma internacional general, es el mismo que podría encontrar el WebM, y tantos otros sistemas abiertos: que su papel está en parte ocupado por un sistema propietario (en el caso lingüístico, el inglés), en ocasiones con malas artes, tal como es costumbre entre otros en el caso de Microsoft, por lo que el coste de transición a un sistema nuevo, aunque sea infinitamente mejor y más justo, se ve dificultado por ese “efecto red”.

Microsoft no sólo es enemigo de los sistemas abiertos. Es, desde siempre, un enemigo del esperanto. Ningún programa ni servicio soporta esta lengua. En Word puedo identificar este texto como escrito en veintiuna variedades de español, tres de quechua o dos de bereber, pero no puedo decir que está escrito en esperanto. Ni Windows ni Bing contemplan el esperanto en ningún lugar.

Por el contrario, Google, con todos sus defectos, ha sido siempre más favorable o simplemente más respetuoso con lenguas como el esperanto. El buscador y varios de sus servicios son configurables en esperanto. Aún no es posible emplear el traductor automático, pero ello se debe sin duda al método empleado, que requere un amplio corpus de textos bilingües, del que aún no se dispone en la red en cantidades suficientes, pero sí es posible identificar el esperanto en el Google Translation Toolkit. Y, lo más destacado en los últimos tiempos, Google incluyó un homenaje en su página de inicio al iniciador del esperanto, el Dr. Zamenhof, en el 150 aniversario de su nacimiento, con amplias consecuencias informativas .

En anteriores ocasiones he mostrado cierto cuidado en no apoyar necesariamente a estas grandes empresas de la red, sólo porque promuevan el multilingüismo. Pero en el caso de Microsoft, es que ni se molestan en disimular.