La dua libro kiun mi volas recenzi tuŝas denove la sciencon kaj la publikan bildon pri ĝi. Sed ne fuĝu: ĝi ankaŭ estas elstara ekzemplo de biografio, temas pri fascina homo, kaj eĉ rilatas al Esperanto! (sed pri tio ĉi lasta, atendu ĝis la fino)

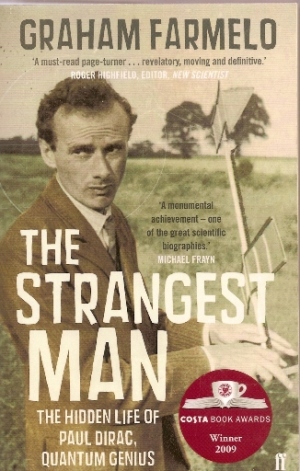

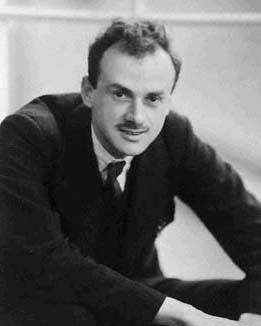

“La plej stranga homo”, tiu estas la titolo de la biografio eldonita antaŭnelonge pri la fizikisto P.A.M. Dirac. La aperon de la biografio mi jam komentis tiam, kaj ĝin pritraktis ankaŭ Luis Guillermo Restrepo. Sed nur nun mi havis la eblecon ĝin legi. Ankaŭ pri Dirac mi jam parolis en aliaj momentoj, ĉar li estas eble unu el la plej klaraj ekzemploj de tiu fenomeno, ke eĉ mezkleraj homoj ne okupiĝantaj pri scienco aŭ teĥniko ne konas homojn kiuj, se ili estus sin dediĉintaj al arto aŭ literaturo, aperus en ĉiuj tekstoj pri kultura historio. Lian ekzemplon mi traktis en alia blogo, kiam mi komparis la reeĥon kiun havis lia morto, kun la pritrakto de la morto de la kinreĝisoro François Truffaut en la hispania ĵurnalo “El País”: tri paĝojn por tiu ĉi lasta en la tago post lia morto, kaj kelkajn pliajn en sekvaj tagoj, dum la morto de Dirac estis menciita en mallonga kaj sensuka nekrologo kelkajn tagojn post lia morto. Kaj tamen, pardonu min kinamantoj, Dirac estas nekompareble pli grava ol Truffaut, kaj estos memorata kiam neniu scios kio estis la Nouvelle Vague (“nova ondo”).

“La plej stranga homo”, tiu estas la titolo de la biografio eldonita antaŭnelonge pri la fizikisto P.A.M. Dirac. La aperon de la biografio mi jam komentis tiam, kaj ĝin pritraktis ankaŭ Luis Guillermo Restrepo. Sed nur nun mi havis la eblecon ĝin legi. Ankaŭ pri Dirac mi jam parolis en aliaj momentoj, ĉar li estas eble unu el la plej klaraj ekzemploj de tiu fenomeno, ke eĉ mezkleraj homoj ne okupiĝantaj pri scienco aŭ teĥniko ne konas homojn kiuj, se ili estus sin dediĉintaj al arto aŭ literaturo, aperus en ĉiuj tekstoj pri kultura historio. Lian ekzemplon mi traktis en alia blogo, kiam mi komparis la reeĥon kiun havis lia morto, kun la pritrakto de la morto de la kinreĝisoro François Truffaut en la hispania ĵurnalo “El País”: tri paĝojn por tiu ĉi lasta en la tago post lia morto, kaj kelkajn pliajn en sekvaj tagoj, dum la morto de Dirac estis menciita en mallonga kaj sensuka nekrologo kelkajn tagojn post lia morto. Kaj tamen, pardonu min kinamantoj, Dirac estas nekompareble pli grava ol Truffaut, kaj estos memorata kiam neniu scios kio estis la Nouvelle Vague (“nova ondo”).

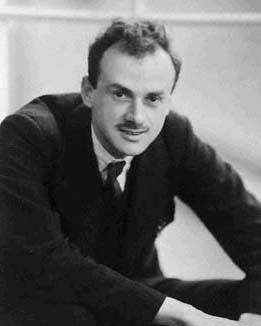

Por iom krude resumi, Dirac estas la homo kiu malkovris la antimaterion, kaj li faris tion nur surbaze de intuicio post la disvolvo de matematikaj ekvacioj ellaboritaj dum la studo de la tiam disvolviĝanta kvantuma meĥaniko, antaŭ ol ili estis trovitaj en la naturo. Liaj kontribuoj en tiu kampo estis multnombraj, kaj ofte frapaj por liaj kolegoj, des pli ke li estis dudekkelkjara kiam ili komencis aperi. Li ankoraŭ estas unu el la homoj kiuj plej junaj ricevis al Nobelpremion.

Lia prestiĝo estis jam tiam grandega inter siaj kolegoj, kaj ankoraŭ nun fizikistoj konsideras lin, kun Einstein kaj Feynman, unu el la plej geniaj sciencistoj de la pasinta jarcento. Por esti justa, ke li apenaŭ estas konata ekster tiu specialista rondo, tio ne estas nur kulpo de la ĝenerala malatento al scienca historio. Granda parto ŝuldiĝas ankaŭ al lia personeco. Fakte, la du aliaj ĵus cititaj fizikistoj estis preskaŭ steluloj. Dirac tamen abomenis publikecon, kaj faris neniom por diskonigi siajn malkovrojn ekster la fakaj rondoj, kaj por montriĝi antaŭ la amasojn.

Ĝuste tiu karaktero de Dirac donas la titolon de la anlalingva biografio: “La plej stranga homo”. Mi ne tute konsentas kun la kvalifiko, ĉar la konkurso estas sendube tre disputata, kaj krome ni suferas la riskon fortikigi la popolan miton ke sciencistoj emas esti malsocietemuloj enfermitaj en sia mondo, sed veras ke Dirac estis tre speciala homo. En la libro oni montras plurajn kazojn de sciencistoj same geniaj, kiaj Bohr aŭ Heisenberg, aŭ Einstein mem, kun tre normalaj kaj foje fascinaj vivoj, sed en la kazo de Dirac la mito estas pravigebla. Li estis malvortema ĝis preskaŭ malespero, malvarma en siaj unuaj personaj kontaktoj, precizega ĉe la respondo. Inter liaj kolegoj cirkulis amaso da anekdotoj, kiujn oni foje suspektas plibeligitaj dum la senfina rakontado. Nur unu ekzemplo, kiun mi speciale ŝatas:

Post prelego en usona universitato, malfermiĝis demandrondo. Unu ĉeestanto stariĝis kaj diris: “Mi ne komprenas la ekvacion tie supre maldekstre”. Ĉiuj rigardis al Dirac, kiu restis silenta. Post longa embarasa silento, la moderanto demandis al Dirac ĉu li deziris respondi. Tiu ĉi komentis: “Ne temis pri demando, sed pri aserto”

Multaj proksimaj amikoj eĉ ne konis kion signifis la sigloj en sia nomo, P.A.M., kaj nur nun oni kutimas nomi lin Paul Dirac. Fakte, li rifuzis la titolon de Siro por ne esti nomata laŭ sia persona nomo.

La konkludo kiun eltiras la aŭtoro de la biografio, Graham Farmelo, estas ke Dirac estis aŭtisto, kaj mi emas konsenti kun li. Mi ne fakas pri tiu ĉi temo, kaj eĉ ne havas rektan sperton kun homoj kun tiuj trajtoj, sed ĝi fascinas min, kaj mi iom legis pri la afero, kaj la karakterizaĵoj de Dirac tute kongruas kun la priskribado pri la homoj suferantaj tiun malsanon. Antaŭ kelkaj monatoj mi menciis en mia alia blogo ĉe Ipernity la libron “La kurioza kazo de la hundo meznokte”, kaj diversaj scenoj ne malaperis el mia kapo kiam mi legis parton de la biografio.

Mi uzis la vorton malsano maleme kaj kursive, ĉar mi rezistas la tenton konsideri tiujn personajn kondiĉojn kiel tian. Fakte, ĝi pleje ŝajnas al mi speco de personeco, kiun kelkaj esploristoj preferas rigardi kiel ekstremon en la kontinuo kiu iras el la absoluta racieco al la nekontrolata emociemo, kaj kiun kelkaj priskribas iel neprecize kaj danĝere kiel ekstreme maskleca cerbo. Mi komprenas ke por la personoj havantaj ĉe si aŭtistan infanon la emocieca sufero devas esti tre granda, sed la ekzemplo de Dirac montras ke oni povas ĝui tre normalan vivon, krom en ekstremaj kazoj.

Mi uzis la vorton malsano maleme kaj kursive, ĉar mi rezistas la tenton konsideri tiujn personajn kondiĉojn kiel tian. Fakte, ĝi pleje ŝajnas al mi speco de personeco, kiun kelkaj esploristoj preferas rigardi kiel ekstremon en la kontinuo kiu iras el la absoluta racieco al la nekontrolata emociemo, kaj kiun kelkaj priskribas iel neprecize kaj danĝere kiel ekstreme maskleca cerbo. Mi komprenas ke por la personoj havantaj ĉe si aŭtistan infanon la emocieca sufero devas esti tre granda, sed la ekzemplo de Dirac montras ke oni povas ĝui tre normalan vivon, krom en ekstremaj kazoj.

Pasintece oni konsideris ke la aŭtismon kaŭzis aŭ influis malvarmaj kaj maldorlotemaj patroj (ĉefe patrinoj). Nun oni pensas tute male, ke la patroj reagas malsame kiam ili troviĝas fronte al filo kiu, certe pro kialoj genetikaj aŭ kongenitaj, ne respondas el emocia vidpunkto laŭ la atendita maniero. Kaj tie ni alvenas al la plej intriga parto de la biografio de Dirac: en la malmultaj okazoj en kiuj li parolis pri si mem, li ĉiam kulpigis sian paĉjon pri sia malfeliĉa infaneco, kaj pri la konsekvencoj suferitaj pro la maniero kiel li traktis siajn filojn. Sed el la libro aperas bildo pri la paĉjo, Charles Dirac, kiel persono certe ankaŭ iom stranga, eble ankaŭ mem aŭtisto, sed ne pli malbona ol tiom da aliaj patroj kiuj penas por kaj pro tiel malfacile traktebla filo.

La patriĉo fariĝas kvazaŭ la dua ĉefrolulo de la biografio, kaj la konduka fadeno laŭlonge de la jaroj. Li naskiĝis en Svisio, kaj translokiĝis junaĝe en Britio. Unu el la torturoj ofte priskribitaj de la filo estas ke li, kaj ankaŭ la pli aĝa fraĉjo Felix, estis devigitaj paroli al la paĉjo nur en la franca, kaj do li preferis silenti ol erari (ĉu ne povas esti male, ke li silentemis, kaj ke tio furiozigis la patron, kiu insistis ke li lernu duan lingvon?)

Kaj tie ĉi ni alvenas al la rilato al nia lingvo: Charles Dirac, la patro, estis aktiva esperantisto, kaj tion oni mencias plurfoje en la libro. Unuafoje, konekse kun letero sendita kiam li partoprenis la Universalan Kongreson de Kembriĝo, unu el la malmultaj momentoj kiam li foras el la familio, kaj en kies teksto li montriĝas pli elkora ol tio kion la filo memoris. Li estis dum sia tuta vivo unu el la motoroj de la loka esperantista klubo en Bristolo, kaj tio aperas dise en la verko, eĉ en la mencio pri la ĉeesto de samideanoj dum lia enterigo. Duone grave, duone anekdote, oni rakontas pri alia kaŭzo de la familiaj problemoj: preskaŭ evidentas ke dum multaj jaroj li havis kaŝan aman rilaton kun membro de la esperantista grupo, kaj ke la edzino tion suspektis aŭ malkovris, jam kiam la filo jam estis malproksime.

Eble iuj legantoj de la biografio povas kvazaŭ konfirmi la antaŭjuĝon pri la strangeco ne nur de la sciencistoj, sed ankaŭ de la esperantistoj. Kiel mi jam menciis ankaŭ pri la sciencistoj, tio estus eraro, kaj, kiel vi eble jam legis, ankaŭ pri la esperantistoj mi pensas ke ili ne speciale malnormalas. Dirac patro ankaŭ estis iom stranga, ne malpli pro sia laboregemo kaj avareco, sed kiu ne estas tia? Pli probable li ne sukcesis interrilati kun la edzinjo, kies bildo ne aperas tute favora en la verko, nek kun siaj filiĉjoj (sed ja kun la filinjo). Eble (sed tion mi jam konjektas, ĉar tiuj detaloj ne aperas en la libro) li trovis tiun agrablan lokon en la klubo, kie li faris siajn amikojn. Estus bone se iu britia esperantisto povus esplori pri la tiutempa bristola grupo, kaj tie elserĉi detalojn pri tiama vivo. Tio bele kompletigus la bildon montritan en la verko.

La libro estas vere vere leginda. La biografiisto, la ankaŭ fizikisto Graham Farmelo, faris bonegan laboron, ne nur esplorante la plej detalajn erojn de la vivo kaj karaktero de Paul Dirac, sed ankaŭ eksplikante en malkomplika lingvaĵo la sciencajn malkovrojn, la kuntekton en kiuj ili aperis, kaj la gravecon kiujn ili havis tiutempe kaj aktuale. Li kombinas la plej bonajn trajtojn de la alta scienca popularigo kun la biografia ĝenro. Estos tre malfacile ke ĝi aperos en Esperanto, sed mi esperas ke tiu ĉi mia priskribo povas helpi en la diskonigo kaj la aprecado de tiu kiun ni povus nomi, sen apenaŭa troigo, “la plej genia homo”.

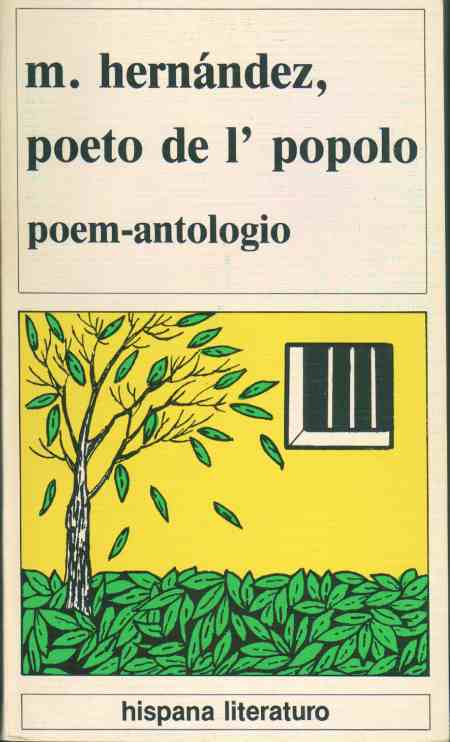

En 1988 aperis traduko en Esperanton de antologio de liaj poemoj, sub la nomo “Miguel Hernández, poeto de l’ popolo”, de kiu mi prenis la titolon de tiu ĉi teksto. La tradukinto estis la ankaŭ poeto kaj preskaŭ samnomulo Miguel Fernández, kiun vi povis spekti en la video.

En 1988 aperis traduko en Esperanton de antologio de liaj poemoj, sub la nomo “Miguel Hernández, poeto de l’ popolo”, de kiu mi prenis la titolon de tiu ĉi teksto. La tradukinto estis la ankaŭ poeto kaj preskaŭ samnomulo Miguel Fernández, kiun vi povis spekti en la video.